在渭南的暮鼓晨钟里,“寇老西儿”的称呼仿若一粒晶莹的晨露,凝结着关中大地的刚直与柔情。这位从下邽走出的北宋宰相,其人生轨迹恰似一枚经过千锤百炼的水晶,既在历史的熔炉中淬火成金,又在时光的浸润里泛出温润的光芒——这便是渭南人赋予寇准的“水晶人生”。

乡土方言里的精神图腾渭南作为“三贤故里”,白居易的诗韵、张仁愿的将魂,与寇准的相业共同构筑起文化高地。然而民间叙事中的寇准,却被塑造成手执醋葫芦、操着山西口音的“老西儿”。这一看似诙谐的称谓,实则是民间智慧对权力符号的解构——在百姓心中,寇准的凛然正气恰似山西老陈醋的醇厚,既锋芒毕露,又饱含温情。戏曲舞台上寇准身着补丁官服的形象,与正史记载“性豪侈,喜剧饮”形成鲜明反差。这种“人格拼图”现象反映了民间叙事对历史人物的重构:渭南人选择铭记他在巴东“悬榜催税”的仁政,在澶州“曳帝衣留”的孤勇,以及罢相回乡时“不持一物”的清廉。这种集体记忆的选择性,恰如水晶饼制作中对火候的精准把控——在历史的烘烤下,保留了寇准品格中最动人的棱角。

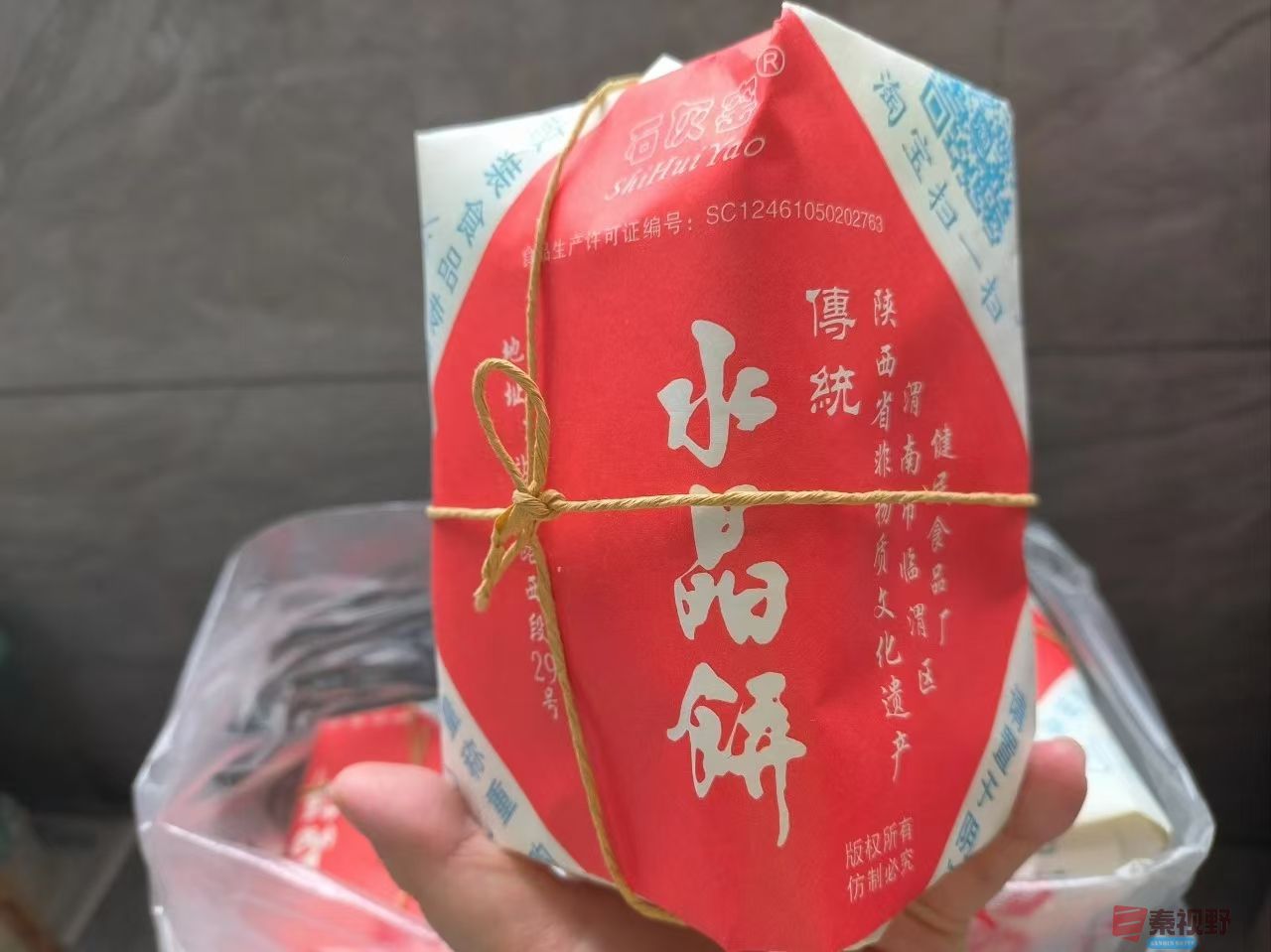

非遗糕点中的生命隐喻渭南水晶饼的“金底银帮”不仅是工艺美学的典范,更是寇准人格的物化象征。两个民间传说道破玄机:景德三年寇准罢相归乡,慧照寺僧人献上的无名糕点被赞为“心如水晶”;五十大寿时乡亲赠送的50枚糕点配诗“水晶目”“水晶心”,暗合其“辨忠奸”的为官准则。这种物质与精神的双向塑造,恰似非遗技艺中的“火中取宝”:金黄的饼底象征寇准朝堂上的棱角分明——敢在太宗面前“扯龙袍”谏言,澶渊之役力排众议促成和议;雪白的边帮则映射他江湖之远的温柔牵挂——在陕州写下“孤舟尽日横”的孤寂,在雷州病中仍念“狂生未可轻”的抱负。最动人的,是寇准的“水晶心”从未因贬谪蒙尘:他将俸禄分给雷州百姓,教孩童读书,引中原文化灌溉岭南,恰似水晶饼内馅冰糖的棱角在猪油绵密中消融,成就独特的风味。

刚柔并济的文化辩证法水晶饼的奇妙之处,在于刚与柔的完美平衡——酥脆的外皮是历经高温的坚守,绵密的内馅是包容百味的智慧。寇准的人生恰是这种“刚柔之道”的生动诠释:朝堂上的铁血担当:“但使雕戈销杀气,未妨白发老边才”的担当,让他在澶渊之役力挽狂澜,却也因触犯权贵屡遭构陷。这种“虽千万人吾往矣”的孤勇,恰似水晶饼制作中对火候的精准把控——温度不够则皮软,过火则底焦,全凭手上功夫。江湖中的诗意柔情:作为“晚唐体”代表诗人,寇准的诗既有“举头红日近”的少年意气,也有“波渺渺,柳依依”的江南柔情。这种刚柔并济,让他在朝堂上是铁面谏臣,在百姓心中是“寇青天”。这种人格张力,恰似渭南文化的双重密码:在华山的奇险中孕育出刚直不阿的风骨,在渭水的温柔里涵养包容坚韧的精神。

城市精神的非遗表达站在渭南老县衙城楼眺望寇准墓,新修的“三贤祠”与百年老店“石灰窑”遥相呼应,如同历史与现实的对话。水晶饼制作技艺入选省级非遗,其传承人常说:“做水晶饼讲究‘火中取宝’,全凭手上功夫。”这恰似渭南人对品格的坚守:在时代的烘烤中,既要守住“金底银帮”的棱角,又要包容“冰糖玫瑰”的多元。

今日渭南,既有“数字智造+生物发酵+智趋华山”的创新活力,也有“非遗过大年”的文化坚守。寇准的精神在扶贫干部的山林足迹里延续,在教师三尺讲台的“水晶心”传承中闪光,甚至疫情防控期间的核酸贴纸,都印着寇准与水晶饼的图案,让历史人物走进现代生活。结语:岁月烘焙中的精神密码“寇老西儿”的水晶饼式人生启示我们:真正的风骨,是历经淬炼后的通透;真正的传承,是让古老精神在新时代的烤箱里,烤出属于自己的“金底银帮”。当我们在渭南的晨光中咬下一口水晶饼,尝到的不仅是甜香,更是千年前那位“老陕”宰相的赤子之心,是渭南人世代相传的精神密码——在岁月的长河里,永远保持着棱角,却又在时光的浸润中,绽放出包容与温柔的光芒。这枚小小的糕点,连同寇准的故事,共同构成了渭南的文化基因。它们提醒着我们:真正的人生,当如水晶般通透,如金底般坚韧,如银帮般洁净,在岁月的烘焙中,成就属于自己的独特风味。这既是“寇老西儿”留给家乡的礼物,更是留给所有中国人的精神馈赠。

陕煤铜川矿业公司情系红土镇东王村:生产路项目落地 产业线发展

今年三季度,陕煤铜川矿业公司驻村工作队主动作为,协助铜川市印...(629 )人阅读时间:2025-09-12

陕西铜川鸭口公司:统筹协调驻村工作 谱写乡村振兴篇章

9月11日,陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司召开驻村工作协调会,...(979 )人阅读时间:2025-09-12

铜川矿业公司驻村书记:短视频摘椒助农!让铜川花椒 “香” 遍

近日,铜川矿业公司驻陈炉镇育寨村第一书记张鑫,用镜头记录农户...(800 )人阅读时间:2025-08-28

澄城工厂获全国唯一“产教融合奖”

8月4日,澄城县龙首田园食品加工厂被全国高校商业精英挑战赛组...(1015 )人阅读时间:2025-08-04